春雷乍响的惊蛰节气,自古以来不仅是唤醒万物的自然闹钟期货的杠杆是多少,更是一把解开古代社会运行密码的钥匙——当现代人将时间切割成分秒必争的数字刻度时,鲜少有人意识到,在两千年前的农耕文明中,惊蛰曾是一套精密的社会时间管理系统核心。

这个被雷电标记的节气,既非单纯的气象节点,亦非简单的农事符号,而是一套由天象、音律、仪式共同编织的“社会时钟”,在看不见的维度上规范着整个国家的运转节奏。

深究“惊蛰”二字的历史嬗变,便能窥见古人构建时间秩序的智慧,甚至不难发现,从“惊蛰”开始形成了三千年王朝的作息表,在某种程度上改写了中国历史。

汉景帝为避名讳将“启蛰”改为“惊蛰”的典故,常被视为皇权干预民俗的例证,实则暗藏更深层的文化密码——当“启”字因避讳退出历史舞台,替代的“惊”字意外激活了时间感知的声学维度。

雷声作为自然界最原始的报时器,其轰鸣不仅震动大地,更通过蒙鼓皮的仪式转化为可操控的人造声波系统。

《周礼》记载“凡冒鼓必以启蛰之日”,表面是祭祀雷神的宗教行为,实则是校准社会时间基准的科技实践:用新蒙的鼓面共振频率对应春雷声波特性,使各村各寨的晨钟暮鼓与自然节律达成声学共振,这种天人合一的“声波授时法”,让分散的农耕社群在缺乏精密仪器的时代实现了跨地域的时间同步。

这种声学时间系统深刻塑造了古代社会的运行逻辑。农人根据里正击鼓次数判断翻土深度,商队听着驿站鼓点调整行程节奏,连军事行动都讲究“闻鼓而进,应雷而动”。

明代《天工开物》记载江南丝商独创“惊蛰算盘”——在梨木算珠内部嵌入薄铜片,拨动时发出的清响恰与春雷频段共鸣,既是对自然律动的商业转化,更是将时间韵律植入经济活动的智慧。

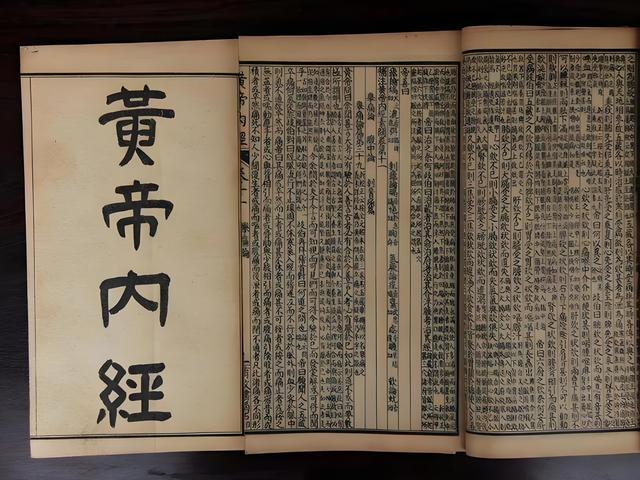

更精妙的是,吃梨习俗看似简单的食疗传统,实则是声波共振原理的生活化应用:梨肉特殊的纤维结构能在咀嚼时产生特定频率的振动,这种源自惊蛰雷声的“口腔共鸣疗法”,暗合《黄帝内经》“春养肝木”的医理,让身体节律与自然频率达成谐振。

当我们将视角投向更广阔的社会图景,会发现惊蛰的时间管理智慧早已渗透文明肌理。

秦汉驰道旁每隔三十里设雷鼓亭,既是传递政令的驿站,更是用鼓声波形修正地方时差的校准站;唐宋漕运船只配备“惊蛰罗盘”,通过记录不同纬度雷声的时间差进行航道定位;甚至科举考场都沿用“雷动开卷”的旧制,用模拟雷声的鼓点统一全国考生答卷节奏。

这种以节气为纲、声波为纬编织的时间网络,让分散的农耕文明产生了超越地理阻隔的协同效应,也为后世标准化时间体系埋下伏笔,从而改写了中国史。

站在智能穿戴设备精准报时的今天回望,惊蛰节气承载的不仅是春耕秋收的农事记忆,更是一个古老文明用声波丈量时间、用共振统合社会的惊人创造。

当我们在博物馆看见那些纹饰着雷云纹的青铜编钟,或是在古籍中读到“鼓角惊蛰”的战场记载,触摸到的实则是先民将自然脉冲转化为文明节奏的智慧结晶——这或许正是惊蛰留给现代社会的终极启示:真正的时光管理从不是与时间的对抗期货的杠杆是多少,而是读懂天地韵律后顺势而为的艺术。